Magda Rodak: D’où vous est venue cette idée d’écrire un livre sur Czapski ?

Murielle Gagnebin: C’est une anecdote, amusante d’ailleurs. J’ai fait à l’Université de Genève des études de philosophie et de lettres françaises et allemandes. Lorsque j’ai terminé mes études de philosophie, j’avais trois jours de retard pour rendre un travail à mon professeur, Jeanne Hersch, qui était d’origine polonaise.

Le jour où j’ai apporté à Jeanne Hersch ce travail de fin d’études, elle m’a fait beaucoup attendre dans une antichambre. Tout d’un coup je me suis aperçue qu’il y avait des tableaux face au mur. Je me suis levée au bout d’un moment et j’ai commencé à regarder les tableaux. J’ai été littéralement happée par la symphonie de couleurs que je voyais. Mais les tableaux n’étaient pas bien éclairés. En plus ils étaient tournés vers le mur et à l’envers. J’ai regardé tableau après tableau, et je suis restée stupéfaite.

Tout d’un coup Jeanne Hersch est arrivée. Elle m’a dit: «Qu’est-ce que vous faites, vous regardez mes affaires? ». J’ai répondu: « J’aimerais bien savoir de qui est cette peinture merveilleuse? ». Alors elle a retourné les tableaux, et c’est à cet instant que j’ai vu mes premiers Czapski. Je les regardais intensément, en me laissant envahir par eux, puis j’ai regardé Jeanne Hersch et je lui ai dit: « Je veux écrire un livre sur lui, sur cette peinture, ça m’intéresse ». C’était en 1969.

Il faut dire que j’étais déjà lancée un peu dans la critique d’art. J’étais correspondante d’un journal à Genève qui s’appelait « La Suisse ». Je devais faire douze critiques d’art par an. Je me suis dit: « Voilà, je termine mes études ce soir, je vais me mettre à Czapski dès demain » ! Mais comme Czapski était polonais, je voulais connaître la peinture polonaise qui le précédait. Et donc j’ai d’abord décidé d’aller à la Bibliothèque Michelet, bibliothèque d’histoire de l’art à Paris.

Quand on lit votre livre, on voit que vous êtes très familière de la peinture polonaise.

Je me suis plongée dans la culture polonaise par intérêt pour Czapski. J’ai travaillé très sérieusement. Je vivais moitié à Paris, moitié à Genève. Je pensais que c’était nécessaire de connaître la toile de fond artistique d’où venait Czapski, même si Czapski était en rupture avec la peinture polonaise qui valorisait beaucoup la peinture d’histoire. Par ailleurs, la jeune peinture polonaise dans le sillage de Pankiewicz (peintre, ami de Bonnard) en était à ses tous débuts, luttant aussi contre l’abstraction. C’est dans cette Bibliothèque importante que j’ai travaillé sur la peinture polonaise pendant presqu’un an.

Durant cette période, ou quelques mois plus tard, en 1970, Jeanne Hersch a eu un grand anniversaire – elle devait avoir 60 ans. Elle avait réuni tous ses amis pendant une semaine en Autriche. Moi, jusqu’au dernier moment, j’ai hésité à me rendre à cette invitation, parce que je ne prenais jamais une semaine de vacances, ça n’était jamais arrivé dans ma vie. Et puis, je me suis dit: c’est Jeanne Hersch, il faut y aller, au moins deux jours.

Dans le même temps, Joseph Czapski, que je ne connaissais pas encore personnellement, s’était cassé le bras, donc il ne pouvait momentanément plus peindre. Au début, lui aussi, avait dit à Jeanne Hersch – « Ah, je ne peux pas venir! Je dois peindre ! » Mais il s’est cassé le bras ! Donc je suis arrivée, d’ailleurs très en retard, on m’a placée à table… Or il y avait un homme très grand au bout de la table, avec des cheveux blancs et avec le bras cassé, et qui parlait, parlait. À un moment donné, Jeanne Hersch est venue vers moi et elle m’a dit: « C’est Joseph Czapski ». Elle lui avait fait apporter plusieurs toiles qu’elle avait mises, cette fois-ci, du bon côté, mais par terre, dans un garage. Et là, j’ai vu une quinzaine de toiles de Czapski. Celui-ci avait amené des diapositives de toute son oeuvre. On est resté plusieurs heures à les regarder, et cela m’a conforté dans ma volonté d’écrire ce livre.

J’ai demandé à pouvoir photographier toutes ses œuvres qui étaient remisées dans son petit pavillon à Maisons-Laffitte, à Kultura [1] On a tout sorti sur l’herbe et j’ai photographié chaque tableau avec un mauvais petit appareil. Je ne peux pas travailler si je n’ai pas les œuvres sous les yeux.

Et ensuite, tout en étant assistante à l’Université de Genève, en philosophie de l’art, je consacrais le reste de mon temps à rédiger mon livre sur Czapski.

Est-ce que vous avez beaucoup discuté avec Czapski de sa peinture avant de vous lancer dans l’écriture de ce livre?

Czapski m’a à peine parlé de ses œuvres. Il m’a dit: « Ce serait très gentil de votre part de faire quelque chose… » Et puis, j’ai dit : « Ecoutez, on n’en parle pas, parce que quand on parle, on n’écrit plus après ».

Il m’a raconté en revanche comment les Kapistes [2] étaient venus à Paris en 1924, comment ils avaient fait pour vivre. Il m’a parlé aussi de ce qu’il avait fait avant, ainsi que de la guerre, du général Anders et de Katyn [3].

J’ai tout de suite senti affinités et sympathie entre nous. Il y a avait une immense amitié qui était en train de naître.

Pour que je sois bien dans le bain de son oeuvre, je suis venue vivre chez Maria Czapska, sa soeur, et avec lui pendant une quinzaine de jours. Puis ce fut de ma part une écriture intense.

Nous nous téléphonions une fois par semaine. Nous nous écrivions aussi, deux fois par semaine: sur l’état de nos différents travaux, sur l’avancement du livre, sur une pièce de théâtre qu’il avait vue, sur Dostoïevski ; sur un peintre qui l’émouvait, par exemple Nicolas de Staël, sur le saisissement qui le prenait chaque fois qu’il relisait des passages de Norwid [4]. Il m’écrivait aussi lorsqu’il était en vacances à Dinard, sur l’importance de la tache de couleur de l’eau qu’il essayait de peindre, qu’il n’arrivait pas à rendre face à l’océan.

On pourrait peut-être penser à éditer ces lettres.

Celles de Czapski, oui ! Moi, j’étais très jeune… Il faudrait que je les relise. Mais pourquoi pas? Czapski écrivait en français, toujours avec le mot qui frappe. Le mot exact. Étonnant.

L’été 1973 Czapski est venu chez moi et mon ex-époux à Corsier-Port, où nous habitions, près de Genève, à la campagne. Il est resté 15 jours. Il était très heureux avec nous, je crois. Il disait que c’était le seul endroit au monde où au petit déjeuner on parlait de Kant ou de Rousseau.

C’est là que je lui ai montré le livre terminé. Il était fou de joie. Quand il le lisait, je l’entendais s’exclamer: « Mais qui c’est ce peintre? Mais c’est extraordinaire ! » C’est pour ça qu’il m’a souvent dédicacé des cartons de vernissage ou des catalogues de ses expositions en écrivant « C’est toi qui m’a fait peintre », ce qui était très gentil, beaucoup trop gentil.

Il avait à l’époque 77 ans…

Et il a dit: « Je n’ajoute pas une virgule, c’est magnifique, je n’ai jamais vu qu’on prenne comme ça, en profondeur, mon oeuvre ».

Après, une fois le livre publié, pendant un ou deux ans, il a eu parfois du mal à peindre. Il me disait : « Je ne peux plus peindre, je pense uniquement à ton livre, je me dis ‘alors tu fais un cadrage interne…». Et donc je lui répondais: « Tu oublies, tu oublies le livre, et tu peins ».

Vous lui avez consacré plusieurs années de votre vie.

Oui… Et avec joie ! J’ai aussi continué à voir Czapski lorsque le livre est paru. On est allé le dédicacer à Londres, en Allemagne, à Genève, à Paris… On était tout le temps ensemble. Et quand j’étais à Paris, j’allais à Maisons-Laffitte. Bien souvent il me faisait venir le weekend. Ainsi j’ai connu certains de ses amis avec qui il avait l’habitude de déjeuner le dimanche.

C’est comme ça que j’ai fait la connaissance également du peintre Pierre Lesieur. Il a été très jaloux que je fasse un livre sur Czapski et pas sur lui. Quand j’ai terminé mon livre sur Czapski, je lui ai dit : « Ecoutez, je ne peux pas, je veux faire ma thèse maintenant ». J’ai donc rédigé ma thèse d’Etat suisse sur la « Fascination de la laideur ». D’ailleurs il y a quelques pages consacrées à Czapski et à Jan Lebenstein [5] que je connaissais bien aussi. Après, j’ai fait ma thèse d’Etat française en psychanalyse de l’art où j’ai étudié la question de « L’irreprésentable et des silences de l’oeuvre d’art ». Sur Lesieur, j’ai écrit beaucoup plus tard, pas un livre, mais des préfaces de catalogues et des articles.

Ensuite j’ai été nommée à la Sorbonne. Auparavant, j’avais divorcé et j’avais décidé de m’installer à Paris.

Quand Czapski a vécu ces moments très douloureux où il perdait peu à peu la vue, en 1983-84, et puis en 1987-88, j’allais tous les quinze jours lui faire la lecture le dimanche. Il me demandait souvent de lui lire ce qu’il avait lui-même écrit en français. « Pour raviver mes clichés intérieurs » – me disait-il.

D’ailleurs, j’ai eu la même expérience avec Borges. Quand j’ai été pour un congrès à Buenos Aires, j’allais en fin de journée faire la lecture à Borges. Lui, il me demandait de lire non pas Proust, mais Lamartine et Victor Hugo. Il me disait : « Il faut que je puisse me souvenir ». Je connaissais Borges, parce que lui et mon père avaient reçu le Doctorat Honoris Causa de l’Université Paris IV au même moment, et ils avaient alors fait connaissance.

Quel milieu familial et intellectuel vous a formée? Votre père était professeur à l’Université de Genève…

Mon père était spécialiste de la critique génétique (J.J. Rousseau, Flaubert, Balzac, etc) professeur de méthodologie de la recherche en sciences humaines. Ma mère était cantatrice. Elle ne chantait que du Bach; elle faisait partie du Cercle Bach de Genève. Elle a beaucoup chanté comme soliste. C’est elle qui m’accompagnait, petite fille, aux expositions et me faisait traduire par des mots ce que je voyais. Donc c’est elle qui m’a initié à regarder l’oeuvre d’art : « Qu’est-ce que tu ressens ? Dis-moi ! ». On avait une immense complicité toutes les deux. Et moi je disais : « Qu’est-ce que tu chanterais devant ce tableau ? » Alors elle me chantait dans la rue ce qu’elle aurait chanté devant le tableau…

Et puis c’est mon père qui m’a appris à aimer le bon français. Une fois, je lui avais écrit une lettre très importante pour moi, de quinze pages, avec des descriptions de paysages et d’œuvres d’art. Je n’ai pas reçu de réponse. J’avais 16 ans. Quand je suis revenue, il m’a rendu ma lettre. Il avait souligné toutes les fautes d’orthographe, toutes les mauvaises formulations. J’ai été fendue en deux par une espèce d’épée qui me tranchait le cœur… Mais j’ai compris ce que c’était qu’écrire. Je lui dois beaucoup.

Votre livre sur Czapski est comme une preuve mathématique: très logique, très structuré.

J’ai une façon d’aborder l’art ou la littérature qui est philosophique. Mais dans un premier temps, je me confronte à l’oeuvre. Je la reçois pleinement, je suis bouleversée par elle. Puis, je pose des hypothèses et je les vérifie. En les vérifiant, je suis amenée à donner une conclusion qui est censée apporter quelque chose de neuf. Donc il faut me laisser faire mon développement. J’espère toujours aller à l’essentiel.

Quelles oeuvres de Czapski peuvent particulièrement intéresser le public actuel?

Aujourd’hui le public aime beaucoup voir les esquisses, les « avant-textes » comme on dit pour la littérature. On publie tous les brouillons qui précédent l’oeuvre finale. Le public aime voir comment une oeuvre se fait, petit-à-petit. De ce point de vue, les dessins et les croquis de Czapski dans ses journaux peuvent énormément intéresser le public.

Dans mon livre, je parlais de cinq types de dessin chez Czapski; de cinq traits de crayon. En dessinant dans les camps, il avait très peu de papier et très peu de crayon, donc il avait une facture beaucoup plus classique. Ce qui comptait pour lui c’était de dessiner, de découvrir la personne totale avec un trait extrêmement classique et enveloppant.

Et puis quand il s’est remis à dessiner après la guerre, il a eu différents coups de crayon ou d’encre, que ce soit dans les petits cafés où il cherche le mouvement de la vie, avec un trait très agile et multiple. Ou bien dans les portraits de ses amis (poètes, écrivains) et des gens qui venaient à Kultura. Il y a bien entendu parmi les Polonais Kot Jeleński, Giedroyc, Mrożek, Aleksander Wat, le russe Alexei Remizov, mais il y a aussi plusieurs Français: Jacques Audiberti, Camus, André Malraux, Gabriel Marcel au piano, et le romancier britannique Aldous Huxley. Il y a également beaucoup de dessins de scènes, prises sur le vif, et de théâtre.

Czapski aimait beaucoup aller au théâtre. En revanche, il n’allait pas au cinéma, alors qu’il a une vision souvent cinématographique ! Il aimait le spectacle vivant, la vie. Mais il ne fallait pas être à côté de lui, parce quand il dessinait, il faisait du bruit avec ses feutres ou ses crayons. Il a « croqué » quasiment tous les grands comédiens français de l’époque: Madeleine Renaud, Marc Eyraud, Roger Blin, Laurent Terzieff, etc. Je trouve très dommage que les Français ne lui rendent pas hommage pour ce travail.

J’ai essayé plusieurs fois d’inciter les institutions françaises à faire une exposition de ces dessins et de ses tableaux, mais il faudrait un arrangement avec la Pologne en vue d’un co-financement, donc on en est encore loin.

Vous pensez qu’une exposition de Czapski pourraient intéresser non seulement le public polonais, mais aussi les Français ?

Oui – avec tous les dessins des grands artistes, comédiens et penseurs français. En plus, chaque café, chaque bistro, chaque gare, chaque métro, chaque entr’acte de théâtre ou de concert peint par lui, se situe, tous, à Paris et cela de 1950 à 1993. Cependant, la peinture de Czapski est une peinture universelle; elle n’est ni polonaise, ni française.

Et puis, il y a aussi ce silence dont il était capable pour accueillir en lui la nature. Dans les bouquets qu’il a faits en croquis ou en dessin parfois il capte la lumière, et non la forme, comme dans ses « Ombelles », parfois, devant l’océan, c’est l’immensité qui le fascine, et cela en quelques traits seulement. Il s’agit pour lui d’aller toujours au plus profond de la nature, des choses et des êtres.

Est-ce que votre vision de sa peinture a changé par rapport à ce que vous avez écrit dans votre livre?

Je ne retrancherais pas un mot du livre que j’ai écrit en 1974. Je l’ai relu récemment pour une conférence à la Bibliothèque Polonaise de Paris. Mais je soulignerais que Czapski a été très influencé par Bonnard et sa prodigalité – quand il peint, c’est une vraie « gastronomie » de la touche colorée. C’est quelque chose qui valorise le « ici et maintenant ». Comme chez Goya et Soutine qu’il tenait pour les plus grands « chocs » de sa vie d’artiste.

De la même façon Czapski savait dans l’instant même trouver le mot juste. Il était là, présent auprès de vous, et il pouvait passer du rire aux pleurs. Il avait ce rire extraordinaire, joyeux, d’un jeune homme. Et alors tout d’un coup il avait les larmes aux yeux parce qu’il racontait quelque chose qui était effroyable, toujours le vécu.

Et puis bien sûr Czapski parlait de Cézanne qui a été pour lui aussi une grande découverte.

Je pense aux natures mortes de Czapski qu’il peignait avec bonheur dès qu’il avait terminé une toile qu’il appelait ses « sauts dans le vide » et que je nomme son « théâtre du quotidien » : petits cafés parisiens, théâtres, entractes, rues désertes la nuit à Paris, trains de banlieue etc. Ce sont ces toiles qui m’ont probablement le plus marquée et qui font vraiment l’originalité de Czapski. Après ses « sauts dans le vide », il revenait à ce qu’il appelait « ses œuvres piochées », ses natures mortes, presque hollandaises, étudiées avec ardeur (comme on « pioche » un examen). C’était une façon de « refaire des gammes », mais ce sont des œuvres de toute beauté. Ses fruits ont l’air de respirer ; les pommes, les pamplemousses, qui régulièrement trônent sur sa petite table de chevet noire, parfois même un simple torchon, celui qu’il utilisait pour retravailler ses toiles, pour y mettre de la tranquillité.

Il faisait aussi des bouquets et des portraits. Les portraits sont meilleurs en dessin qu’en peinture, parce que là il voulait être trop naturaliste ; c’était encore le XIXe siècle. Il osait moins se lancer dans une interprétation du personnage. En revanche les portraits au dessin sont remarquables.

Et ses paysages ?

Je pense, contrairement à d’autres, et notamment son grand mécène suisse, Richard Aeschlimann, que Czapski n’était pas un peintre de paysage. Il aurait dû vivre encore 10 ans pour pouvoir trouver son style propre. Emil Nolde le hantait.

Ou Van Gogh ?

Ou Van Gogh… Parmi les tableaux que j’ai pu voir à l’exposition qui a eu lieu en 2016 à la Bibliothèque Polonaise à Paris, j’ai découvert quelques peintures d’avant-guerre que je ne connaissais pas. C’était donc un impressionniste qui n’avait pas encore bien vu ce qui se passait en France où on avait des Sisley, des Pissaro, des Seurat etc.

Et la correspondance que j’ai eue avec lui sur ses paysages montre qu’il s’interroge tout le temps, un peu comme Cézanne se questionnait devant la montagne Sainte-Victoire : « Comment vais-je arriver à faire tenir cette masse de pierre dans l’air, comment ?». De même que Moïse n’a pas pu entrer dans la Terre promise, de même Czapski était tourmenté par ses paysages.

Quelle est la place de Czapski dans la peinture d’aujourd’hui ? Est-ce qu’il a eu des élèves ?

Non, il n’a jamais été professeur ; il n’avait pas de petite main qui lui broyait les couleurs comme cela se faisait autrefois… Mais on pourrait rapprocher Czapski des Nouveaux Fauves qui ont vu le jour aux alentours des années 1990. Tandis que Czapski a tout recommencé en 1945 ! Il a alors presque 50 ans et il se remet à la peinture avec un courage et une passion extraordinaires, tandis que toute son oeuvre est détruite, qu’une partie de sa famille a péri pendant la guerre et qu’il a vécu tout ce qu’il a vécu – les camps, le déchirement de l’exil, etc. C’est tout-à-fait impressionnant.

Je pense que Czapski pourrait être chef de file des Nouveaux Fauves. Il s’agit des peintres comme Julian Schnabel, A. R. Penck, Georg Baselitz, Karl Horst Hödicke, Rainer Fetting. Je ne crois pas qu’ils ont connu l’oeuvre de Czapski. Mais Czapski pourrait être, par certaines de ses œuvres, tout-à-fait parmi ces Nouveaux Fauves. Par certaines de ses œuvres – celles qui sont le moins travaillées, le plus « jetées » sur la toile ; les œuvres finales de Czapski où il y a une intensité de la touche, et une construction qui est moins réfléchie. Aussi par les sujets : la pierre, la solitude, la banlieue, l’attente, la misère, l’absurdité du monde que les Nouveaux Fauves ont beaucoup soulignées.

Les Nouveaux Fauves ont une vue un peu politisée, alors que Czapski n’avait pas du tout en peinture une vue politisée. Mais il est bien avant eux le peintre de la banlieue, de la ville, du quotidien.

Des gens ordinaires…

Des gens simples. Ce qui différencie Czapski des Nouveaux Fauves c’est que d’une part il a toujours voulu structurer ses toiles. Ce n’était pas un cri politique, même si les thématiques se ressemblent. Et puis Czapski a privilégié des toiles de moyenne dimension, alors que ces peintres travaillent l’immensité : 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres… C’est toujours la quantité. Et moi, qui suis aussi psychanalyste, je dirais que la qualité l’emporte toujours au niveau psychique sur la quantité. Czapski l’avait très bien compris.

Et puis, chez Czapski il y a toujours une conscience de soi dans les œuvres qu’il fait ; il y a toujours une obligation pour le spectateur d’aller plus loin, de réfléchir à un dialogue intérieur. Alors que pour les Nouveaux Fauves , c’est l’ immédiateté qui compte.

Il y a cette main que l’on remarque en contemplant le tableau; ou bien les visages des gens au fond du café; un arrière-plan qui raconte quelque chose...

Ce n’est pas raconter! Czapski ne raconte pas des histoires, il n’est pas narratif. On pourrait très bien retourner sa toile – comme je les ai vues pour la première fois – et découvrir qu’il y a toute une structuration abstraite. Il n’est pas narratif. Il est explorateur de la vie urbaine, de l’inconscient humain, de la métaphysique.

Regardons ses cadrages (j’en ai beaucoup parlé dans mon livre). Il y a des cadrages externes : la toile se heurte tout d’un coup à ses limites, et donc il arrête la toile, comme dans « La Location », au milieu du torse du personnage. Mais aussi des cadrages internes où ce sont des colonnes ou bien des chaises qui viennent interrompre le personnage lui-même, donc les personnages sont fragmentés, élidés. Il y a tout un dialogue elliptique que Czapski retrouve. Ces deux types de cadrage servent à montrer un « ici » et un « ailleurs » en même temps. Les êtres humains sont figés, bien souvent avec un cerne, mais ils sont divisés aussi par ces objets qui viennent les fragmenter, les mutiler. Ce qui montre bien qu’il y a à la fois un appel de l’ « ailleurs » et en même temps un « ici et maintenant » prononcé. Donc il y a un conflit entre l’ « ici » et l’ « ailleurs ». Ce conflit, j’en ai beaucoup rendu compte dans mon ouvrage en parlant de la métaphysique. Czapski était extrêmement tenté par le catholicisme ; à certains moments ça l’a même sauvé. Il a été ami de plusieurs grands catholiques français: Gabriel Marcel, Jacques Maritain, André Maurois. Et il a eu aussi des périodes de désert métaphysique. Une grande partie de notre correspondance et son Journal parle de cela. Il lutte avec l’ange. Donc ce conflit est présenté dans ses toiles mais par des contrepoints de couleurs, par des taches colorées, aussi par la structure des cadrages, les mutilations des personnages coupés, les appels de la périphérie.

Vous êtes également psychanalyste. Qu’est-ce que cette perspective apporte à la lecture de l’œuvre de Czapski?

Prenons par exemple le tableau « Passage » de 1973 où vous voyez une foule anonyme qui passe de nuit devant un café illuminé où les passants ne sont pas reconnaissables. Ça pourrait être nous-mêmes, dupliqués… Pareille problématique rejoint « La salle Pleyel » (1968) où les personnages deviennent peut-être des fauteuils, donc se chosifient, se réifient, ou – au contraire – ces fauteuils deviennent personnages mais où personne n’est vraiment identifiable.

Cela m’a fait beaucoup penser à une notion développée par Michel de M’Uzan, un des plus grands psychanalystes européens. Il a inventé la notion du « spectre d’identité »; spectre non pas dans le sens de fantôme, mais du registre des couleurs, du rouge jusqu’au bleu, en passant par le violet, le jaune et le vert. Le spectre d’identité, c’est en simplifiant beaucoup le « Je est un autre » du poète Rimbaud. Or Michel de M’Uzan montre comment l’identité de chacun est mobile. Lorsqu’on fait une analyse, c’est d’ordinaire parce qu’on a un problème intérieur. Mais le plus souvent aussi parce que l’on voudrait aller au plus profond de soi-même, au plus authentique de soi-même. Et cette quête du plus authentique de soi montre que l’identité n’est jamais une, fixe et déterminée pour toujours.

Ce «spectre d’identité», je pense que Czapski l’a très bien compris aussi dans un autre tableau, «Deux hommes de dos», qui représente deux hommes accoudés à un zinc dans un bistro et qui se tournent le dos, mais qui pourraient être la copie l’un de l’autre. Ce spectre d’identité entraîne une attitude psychique qui est « l’inquiétude permanente ». C’est le contraire de la bonne conscience, de l’idée que « je suis ça ». Non, on n’est jamais ça. On est beaucoup de choses, on fluctue, on vit des troubles identitaires qui peuvent être éminemment créateurs.

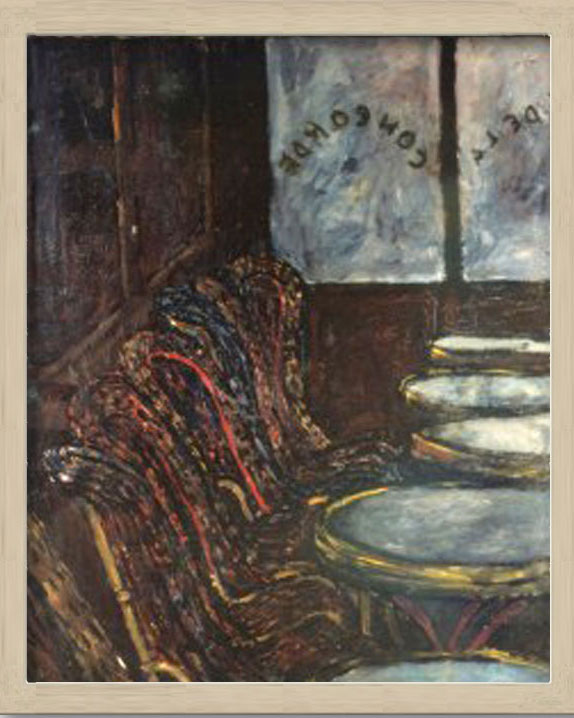

Czapski a peint aussi des lieux totalement vides, comme la «Gare d’Angleterre » (1965), dont le sol est fabuleux et miroite dans les bleus, dans les violets, dans les taches de boue, de ce qu’il y a dans une gare… C’est ça qui l‘intéresse. Et les piliers verts de cette « Gare d’Angleterre ». Quand vous regardez «Café de la Concorde » (1954), ne sont peintes que les chaises elles-mêmes en rotin coloré dans un bistro totalement vide. Ces chaises et ces tables rondes sont en attente de quelque chose. Souvent, quand je vois cette oeuvre, je me dis : « Combien de gens se sont assis sur ces chaises » ? Czapski soustrait les gens et il montre cette attente.

Donc il y a cette attente qui est l’attente de savoir qui va venir, mais surtout qui l’on est aussi. Cette inquiétude rejoint chez Czapski une inquiétude métaphysique. Et c’est en cela qu’il est extrêmement contemporain. Je dirais que Czapski est plus grand qu’Edward Hopper. Chez Hopper, il n’y a pas cette vibration de la touche colorée, mais une réflexion sur la lumière acide, formant des angles solitaires. Pour moi, la peinture de Czapski va beaucoup plus loin. Et c’est la peinture d’un peintre. Il y a une passion qu’il n’a jamais perdue. Quand on pense à la Tosca (« Patricia Newey dans la Tosca ») qu’il a faite en plusieurs exemplaires dans les années 1950. – et dont l’écrivain Michel de Ghelderode a fait collection – on voit les bras de cette femme qui deviennent violets, roses, beiges, on sent la femme qui est en train de chanter et où la tension passe dans ses bras.

Et bien jusqu’à la fin de la vie de Czapski, on a cela. Même lors de ces crises de vision qui devaient être quelque chose de terrible pour lui ! Il avait des enveloppes d’un format plus grand que A4 et il écrivait dessus au stylo feutre: noir ébène, rouge de Naples… Et il pouvait lire encore le noir sur le blanc. Dans ces enveloppes, il mettait ses tubes de couleurs. Et il peignait des toiles de plus petites dimensions, parce qu’il était obligé de travailler assis. Il pouvait choisir son blanc, choisir son noir, choisir son ocre, sa terre de Sienne, brûlée ou naturelle claire et il voyait encore ce qu’il faisait grâce à un travail mental. Il y a certains tableaux de cette époque – qui semblent d’ailleurs assez vite faits – mais qui sont parmi les plus grands Czapski ! Cette intensité de la pâte dans le dénuement, vous ne l’avez pas chez Hopper.

Je n’ai jamais parlé avec Czapski de psychanalyse parce que ça ne l’intéressait pas. Il ne le disait pas mais visiblement il travaillait sur lui-même par la peinture, et dans son dialogue avec son journal intime. Donc je ne travaillais pas en tant que psychanalyste sur l’oeuvre de Czapski, psychanalyste que je n’étais d’ailleurs pas encore. Alors qu’aujourd’hui j’ajouterais, comme on peut le lire dans mon dernier livre sur Czapski chez Hermann[6] ce que j’ai dit sur le « spectre identité » et sur la remise en question de soi permanente qui rendent Czapski encore plus contemporain. C’est un peintre immense à mes yeux.

Cette fascination dure toujours.

Absolument ! La fascination par l’oeuvre, bien sûr, et la grande amitié qui nous unissait. Un jour, je faisais cours à la Sorbonne et soudain j’ai eu le sentiment que Czapski avait besoin de moi. Et moi qui n’ai jamais manqué une seule heure en quarante ans d’enseignement à l’université, je me suis interrompue au milieu d’un mot et j’ai dit à mes étudiants : « Je suis désolée mais je crois qu’il y a quelque chose qui arrive de très mal à un de mes meilleurs amis. Je suis obligée de vous laisser. » Et je suis partie.

A l’époque, il n’y avait pas encore le RER qui arrivait jusqu’à Maisons-Laffitte. Je suis partie à la gare St Lazare, j’ai pris le train, et quand je suis arrivée, Czapski était décédé une demi-heure avant.

Mais jusqu’à la toute fin il y eu entre nous cette espèce d’empathie, d’amitié profonde, de complicité, de rire. Et de pleurs, aussi.

Note de l’éditeur :

1. Institut littéraire polonais installé à Maisons-Laffitte.

2. Compagnons de Paris, nom sous lequel les peintres amis de Czapski se regroupaient.

3. Assassinat de masse par la police de l’Union soviétique au printemps 1940 dans la forêt de Katyn.

4. Grand poète et écrivain polonais (1821-1883). Czapski, prisonnier, avait pu emporter dans son bagage deux tomes qu’il chérissait beaucoup.

5. Peintre et graphiste polonais (1930-1999) chez qui l’humain côtoie le bestial et l’humanité le monstrueux, où l’érotisme a la violence du trait qui griffe et lacère le papier. Il a illustré, entre plusieurs autres livres, Le ferme des animaux de G. Orwell et le Livre de l’Apocalypse de Saint-Jean.

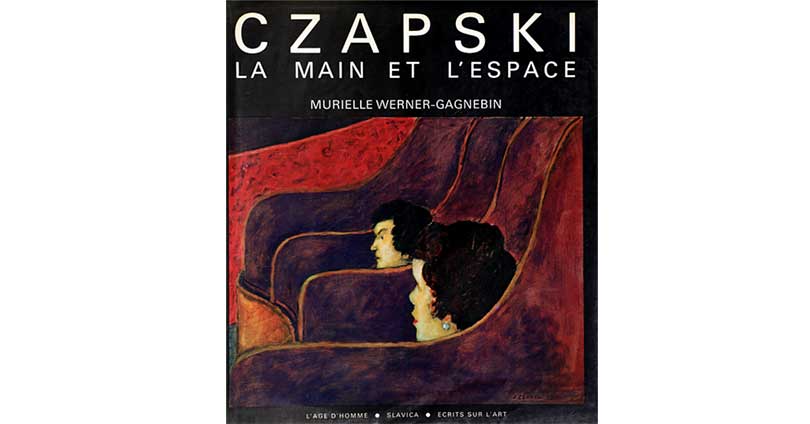

6. Comme son premier livre sur Czapski était épuisé, Murielle Gagnebin vient d’écrire un second livre sur ce peintre (Czapski : peintre du quotidien, Paris, Hermann, 2019, 117 p., 75 planches en couleur, et 40 dessins ou aquarelles). Il s’agit de la reprise du premier avec de nombreux ajouts et un chapitre d’obédience psychanalytique sur l’oeuvre de Czapski.

Murielle Gagnebin – professeur émérite à l’Université de la Sorbonne Nouvelle, psychanalyste, membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris et de l’Association internationale de psychanalyse (IPA), membre de l’Association internationale des critiques d’art (AICA), peintre. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages d’esthétique de l’image et de psychanalyse de l’art, notamment Czapski, la main et l’espace, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1974 et Czapski : peintre du quotidien, Paris, Hermann, 2019. Site : muriellegagnebin.fr

Magda Rodak – rédactrice, enseignante, traductrice.